Cerpen: Yunardi Sikumbang*)

RUMAH kami seperti tak pernah selesai.

Rumah ini mulai dibangun lebih dari tiga puluh tahun lalu, ketika anak pertama kami lahir. Saat itu kami mengambil kredit rumah RSS melalui Bank Tabungan Negara. Uang pangkal enam juta rupiah, diangsur selama lima belas tahun dengan cicilan empat puluh sembilan ribu rupiah per bulan.

Bagi kami yang sama-sama pegawai negeri muda, angka itu terasa seperti gunung yang harus didaki pelan-pelan.

Rumah itu berdiri seadanya. Dindingnya belum diplester halus. Lantainya masih semen kasar. Listrik belum terpasang. Kamar mandi belum layak.

Namun karena kebutuhan mendesak, kami menerimanya dengan ikhlas. Daripada terus mengontrak dan berpindah-pindah, lebih baik menempati rumah sendiri, meskipun belum sempurna.

“Yang penting atapnya ada,” kata istri saya waktu itu.

Ternyata, atap bukanlah akhir dari cerita. Rumah itu seperti makhluk hidup yang selalu minta diperhatikan. Jika satu sisi selesai, sisi lain menuntut dibenahi. Jika satu dinding rampung, sudut lain retak.

Sejak kami tempati, tujuh tukang sudah berganti.

Tukang pertama, seorang yang sudah sepuh, wafat karena sakit. Tukang kedua pamit karena mendapat proyek lebih besar. Tukang ketiga, keluarga sendiri, tak betah lama. Tukang keempat pulang ke Jawa Tengah karena urusan keluarga.

Selanjutnya tukang kelima mengerjakan loteng yang kemudian ambruk saat gempa 2009 mengguncang Sumatera Barat. Tukang keenam, pemborong papan lamber, meninggal dunia ketika pekerjaannya belum selesai. Tukang berikutnya hanya sebentar menambah kamar di sisa tanah yang kami beli belakangan.

Rumah kami seperti selalu kehilangan tukang sebelum benar-benar selesai.

Padahal uang sudah tiga kali kami pinjam dari bank untuk renovasi. Hutang berganti hutang. Angsuran berganti angsuran. Tapi rumah tetap terasa separuh jadi.

Anak-anak kami tumbuh. Lima orang semuanya. Satu per satu memasuki usia remaja. Satu per satu menuntut kamar sendiri.

“Tidak nyaman berdua, Yah,” kata anak kedua kami.

“Teman-teman semua punya kamar sendiri,” tambah yang lain.

Kami tak mampu menolak. Orang tua selalu punya kelemahan pada permintaan anak, apalagi untuk alasan yang terasa wajar. Maka renovasi kembali jadi rencana, meski tabungan belum juga gemuk.

Sebagai PNS golongan IV dengan istri juga PNS, hidup kami lurus dan biasa. Tidak pernah ada rezeki nomplok. Hanya gaji, tunjangan, dan kredit. Sampai menjelang pensiun pun, rumah itu belum dapat disebut selesai sepenuhnya.

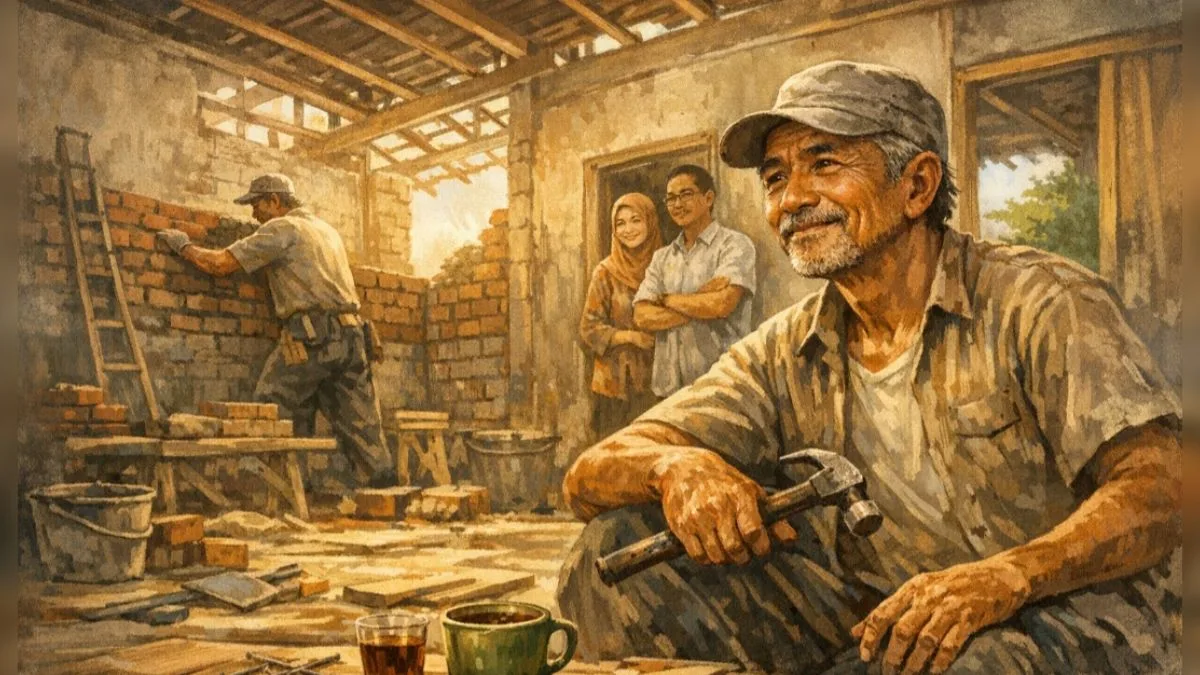

Tukang ketujuh bernama Ali.

Saya mengenalnya bukan dari proyek, melainkan dari saf salat di masjid kompleks. Wajahnya teduh. Datang sebelum azan, pulang terakhir. Suaranya pelan. Saya tak pernah menyangka lelaki yang sering duduk di sudut saf itu adalah tukang bangunan yang banyak dicari orang.

“Pak Ali itu tukang serbabisa,” kata seorang jemaah sehabis shalat Isya, suatu malam.

Awalnya saya hanya memintanya mengganti beberapa lembar atap yang bocor. Lalu memperbaiki dapur yang lembap. Kemudian menambah kamar untuk anak bungsu yang baru lulus kuliah dari Bandung.

Sejak hari pertama bekerja, saya terkesan.

Ia datang pukul delapan kurang. Istirahat pukul dua belas untuk makan dan salat. Pukul lima sore, ia pamit. Dalam bekerja, nyaris tanpa henti. Jika tidak diingatkan, bahkan ia lupa minum.

“Minum dulu, Pak Ali.”

“Sebentar, Pak Edi. Tanggung ini.”

Usianya enam puluh dua tahun. Setahun lebih tua dari saya. Tapi tenaga dan ketahanannya jauh melebihi saya.

Langkahnya mantap, ayunan palunya yakin. Dalam dua hari kerja tukang lain, Ali bisa menyelesaikannya dalam sehari.

Suatu sore, ketika kami duduk di teras sambil minum kopi, Ali mulai berkisah.

Ia berasal dari sebuah pelosok desa di Sumatera Barat. Ibunya meninggal saat ia berusia lima tahun.

Sejak itu ia tinggal bersama ayah dan enam saudara. Rumah mereka beralaskan tanah, beratap ilalang.

Pada usia dua puluh, Ali berniat merantau. Ia ingin mengubah nasib keluarga. Tiga kali ia meminta izin pada ayahnya.

“Ayah tak ingin kehilangan pandangan pada puncak hidungmu setiap hari,” kata ayahnya, seperti ditirukannya pelan.

Ali tak tega pergi tanpa restu. Ia menunggu sampai ayahnya mengangguk.

Bekalnya ke kota berasal dari ubi kayu yang ia tanam sendiri di sekitar rumah. Ia bongkar dan jual ke pasar. Uangnya seribu rupiah. Lima ratus ia tinggalkan untuk ayahnya.

Di kota, Ali bekerja sebagai kuli bangunan pada keluarga jauh yang sudah jadi pemborong. Gajinya lima ribu, kadang sepuluh ribu seminggu. Ia tak banyak bertanya. Ia mengamati. Ia belajar dari melihat.

Ali belajar membuat pondasi, memasang bata, merakit kayu, memasang kabel listrik, memperbaiki WC mampet. Tak ada pekerjaan yang ia anggap remeh. Semua ia pelajari pelan-pelan.

“Kalau kita malas belajar, kita berhenti di situ saja, Pak,” katanya.

Pernah suatu malam ia ditabrak angkot saat mengendarai motor. Kedua kakinya patah. Enam bulan ia berjalan dengan tongkat. Empat anaknya masih sekolah.

“Saya hampir putus asa. Tapi istri saya bilang, jangan menyerah.”

Sang istri, katanya, hemat dan cermat. Ia menyisihkan sedikit demi sedikit dari setiap upah. Saat musibah datang, simpanan itu menyelamatkan mereka.

Dari kuli, Ali perlahan menjadi tukang mandiri. Dari tukang mandiri, ia mulai memborong kecil-kecilan. Kejujuran dan kerapian kerjanya membuatnya dipercaya banyak orang.

Kini, Ali memiliki satu rumah yang ia tempati dan empat rumah kontrakan. Lima mobil—masing-masing untuk anaknya. Semua anaknya sarjana dan sudah berkeluarga. Tahun lalu Ali dan istrinya menunaikan ibadah haji ke Mekkah, setelah sebelumnya umrah berdua.

Saya kerap termenung melihatnya bekerja di rumah kami, rumah yang dibangun dari kredit dan cicilan panjang.

Saya dan istri yang berpendidikan tinggi, berstatus pegawai negeri, masih berkutat pada renovasi tiada henti. Sementara Ali, yang tak tamat SD, telah menuntaskan rumah dan pendidikan anak-anaknya dengan kerja tangan dan disiplin.

Namun Ali tak pernah tampak sombong. Ia tetap sederhana. Datang pagi, pulang sore. Bekerja tanpa banyak bicara.

Suatu hari, ketika kamar terakhir rumah kami hampir selesai, saya berkata, “Pak Ali, rumah ini seperti tak pernah jadi.”

Ia tersenyum sambil merapikan alat tukang.

“Rumah itu, Pak, memang selalu ingin diperbaiki. Yang penting bukan dindingnya yang sempurna, tapi orang-orang di dalamnya betah.”

Kalimat itu menancap dalam hati saya.

Saya sadar, mungkin yang tak pernah selesai bukanlah rumah kami, melainkan rasa cukup dalam diri kami sendiri.

Ali hanyalah tukang ketujuh bagi rumah ini. Tetapi baginya, setiap rumah adalah amanah. Ia membangun dengan tangan, tapi juga dengan harga diri dan doa.

Di antara suara palu dan serbuk kayu yang beterbangan, saya menemukan pelajaran yang tak pernah saya dapat dari bangku sekolah maupun ruang kantor, bahwa kesungguhan, disiplin, dan kejujuran jauh lebih kokoh daripada tembok mana pun.

Rumah kami mungkin suatu hari akan selesai.

Tetapi teladan Ali, tukang terakhir rumah kami, akan tinggal jauh lebih lama daripada semen dan batu yang ia susun satu per satu. []

(Arai Pinang, 15 Februari 2026)

Sekilas Tentang Penulis

Yunardi Sikumbang, lahir di Parak Jigarang, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, 13 Juli 1964. Alumni IKIP Padang (kini Universitas Negeri Padang) ini telah mengabdikan diri di dunia pendidikan, mengajar di sejumlah SMP di Sumatera Barat, dan purna tugas sebagai Pengawas SMP Disdik Kota Padang pada awal 2025.

Selain menjadi pendidik, ia aktif menulis cerpen, artikel, serta kritik sastra di berbagai media: Haluan, Singgalang, Padang Ekspres, dan Mingguan Canang. Saat ini tetap produktif menulis di media online fokusumbar.com.*