Oleh : Nurul Jannah*)

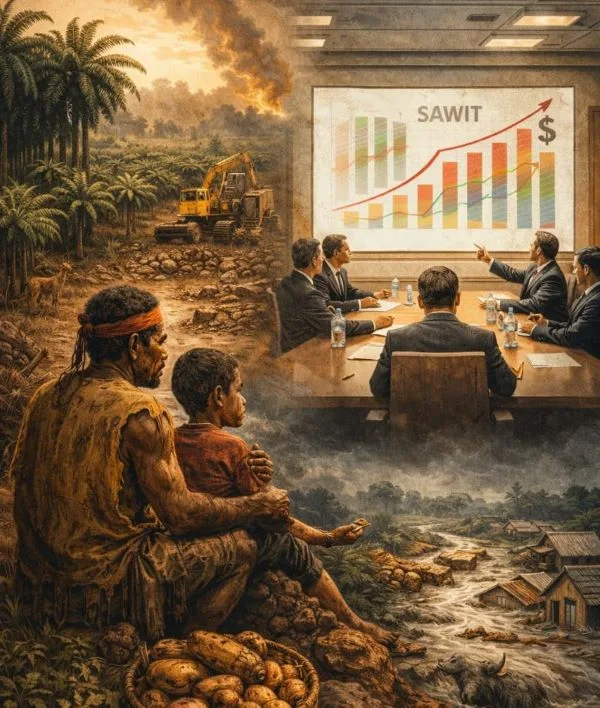

Ketika Angka Tumbuh, Kehidupan Menyusut

Setiap kali perluasan sawit dibicarakan, satu janji hampir selalu diulang, yaitu kesejahteraan. Lapangan kerja, pendapatan daerah, pembangunan infrastruktur, semuanya terdengar meyakinkan. Namun di balik janji itu, ada pertanyaan yang jarang diajukan dengan jujur, kesejahteraan siapa?

Sawit sering datang membawa optimisme. Spanduk dipasang. Rapat digelar. Angka-angka dipresentasikan. Produksi naik. Ekspor tumbuh. Devisa mengalir.

Di atas kertas, cerita ini tampak indah. Namun kesejahteraan tidak hidup di kertas. Ia hidup di kampung-kampung, di dapur-dapur sederhana, di tanah yang digarap turun-temurun. Dan di sanalah, kisahnya sering berbeda.

Rantai Nilai yang Tidak Pernah Setara

Dalam rantai ekonomi sawit, nilai tambah terbesar jarang berhenti di tingkat paling bawah. Petani kecil bekerja paling dekat dengan tanah, namun paling jauh dari harga yang adil. Mereka menghadapi

ketergantungan pada pabrik, harga tandan yang ditentukan sepihak, biaya produksi yang terus naik, dan risiko lingkungan yang mereka tanggung sendiri.

Sementara itu, keuntungan bergerak naik, ke pengolahan, perdagangan, dan pusat-pusat modal. Angka tumbuh, tetapi kehidupan tidak selalu ikut bertumbuh.

Ketika Tanah Berubah, Cara Hidup Turut Hilang

Bagi masyarakat adat, tanah bukan sekadar aset ekonomi. Ia adalah identitas, memori, dan masa depan.

Ketika sawit masuk, akses terhadap hutan pangan berkurang. Sumber air berubah. Cara hidup yang beragam dipaksa menyesuaikan diri pada satu komoditas. Ketergantungan menggantikan kemandirian. Dan ketika harga jatuh atau panen gagal, yang goyah pertama kali adalah keluarga-keluarga kecil, bukan perusahaan besar.

Papua dan Pertanyaan yang Tidak Boleh Dilewati

Ketika wacana sawit bergerak ke Papua, janji kesejahteraan kembali dikumandangkan. Namun di sini Papua memiliki konteks yang berbeda. Struktur sosial yang khas, hak ulayat yang kuat, dan ketergantungan besar pada alam sekitar.

Pertanyaannya sederhana namun menentukan. Apakah sawit menjamin orang asli Papua akan menjadi subjek kesejahteraan atau hanya penonton di tanah sendiri?

Pengalaman di banyak tempat menunjukkan bahwa tanpa pengakuan hak, tanpa persetujuan yang bermartabat, dan tanpa pembagian manfaat yang adil, kesejahteraan sering berhenti sebagai slogan.

Biaya yang Tak Pernah Masuk Perhitungan

Ada biaya yang jarang masuk tabel ekonomi, seperti air yang tercemar, kesehatan yang terganggu, konflik sosial yang berkepanjangan, dan kerusakan ekosistem yang sulit dipulihkan. Biaya-biaya itu dibayar perlahan, oleh masyarakat, oleh negara, oleh generasi yang belum lahir. Sementara keuntungan dinikmati lebih cepat, oleh segelintir pihak. Inilah ketimpangan yang kerap luput dari pidato pembangunan.

Tulisan ini bukan seruan untuk meniadakan sawit. Ia adalah ajakan untuk menolak ketimpangan yang dibungkus narasi kemajuan.

Sawit bisa berkontribusi pada ekonomi nasional, jika ia ditempatkan secara tepat, jika hak masyarakat dihormati, jika manfaat dibagi secara adil, dan jika lingkungan tidak dijadikan korban diam-diam.

Tanpa prasyarat itu, sawit berisiko menjadi mesin pertumbuhan yang meninggalkan terlalu banyak orang di belakang.

Karena, kesejahteraan sejati tidak diukur dari seberapa cepat angka naik, melainkan dari seberapa sedikit orang yang harus dikorbankan. Jika sawit benar-benar ditujukan untuk rakyat, maka rakyat tidak boleh terus berada di ujung risiko, sementara keuntungan berdiam di puncak piramida.

Sebab pembangunan yang membuat banyak orang tertinggal bukanlah kemajuan, ia hanyalah pertumbuhan yang lupa pulang ke hati nurani.🙏💪

Jakarta, 12 Januari 2026

Nurul Jannah adalah seorang dosen lingkungan di IPB University, lulusan doktor lingkungan dari Hiroshima University, penulis produktif, dan penggerak literasi*)