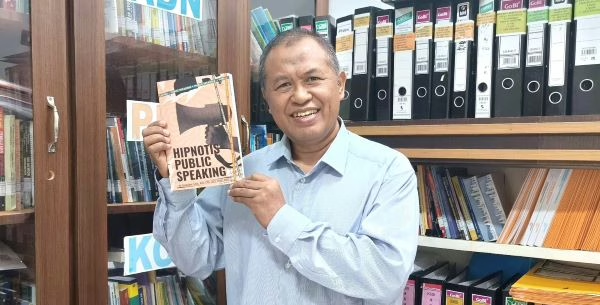

Oleh : Dr. Sumartono Mulyodiharjo, S.Sos.,M.Si.,CPS.,CSES.,FRAEL.,WRFL*)

Kesadaran diri sebagai makhluk sosial membantu kita memahami bahwa keberadaan kita tidak lepas dari hubungan dengan orang lain. Setiap tindakan yang kita ambil memiliki dampak, baik positif maupun negatif, pada lingkungan sosial kita. Dengan meningkatkan kesadaran ini, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik, menciptakan rasa empati, dan memperkuat solidaritas dalam masyarakat yang semakin kompleks dan penuh dengan perbedaan.

Ketika kita melakukan transformasi diri, kita tidak hanya memperbaiki diri sendiri, tetapi juga memberikan kontribusi positif kepada komunitas. Misalnya, individu yang mengembangkan kepemimpinan diri dapat menjadi inspirasi bagi orang lain, memotivasi mereka untuk ikut berkembang. Di sisi lain, kesadaran sebagai makhluk sosial memastikan bahwa proses transformasi ini tidak hanya berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi juga berdampak pada kebaikan bersama.

Dalam konteks yang lebih luas, transformasi diri dan kesadaran sosial dapat membantu menciptakan dunia yang lebih adil dan inklusif. Dengan menyadari bahwa kita adalah bagian dari masyarakat global, kita dapat mengambil peran aktif dalam mengatasi masalah-masalah seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan kerusakan lingkungan. Inilah alasan mengapa upaya ini sangat penting: karena perubahan yang dimulai dari diri sendiri dapat membawa dampak besar bagi kehidupan bersama.

Seseorang dapat mengalami kesulitan melakukan transformasi diri karena berbagai faktor yang berkaitan dengan aspek internal maupun eksternal. Salah satu penyebab utamanya adalah ketahanan terhadap perubahan yang sering kali didasarkan pada ketidakpastian dan rasa takut akan hal baru. Ahli komunikasi seperti Everett Rogers dalam teorinya tentang difusi inovasi menjelaskan bahwa adopsi perubahan, baik dalam pola pikir maupun perilaku, membutuhkan proses yang bertahap. Individu yang tidak memiliki keyakinan atau kepercayaan diri untuk mencoba hal baru cenderung tetap berada dalam zona nyaman mereka. Selain itu, kurangnya kesadaran diri juga menjadi faktor utama.

Carl Rogers, seorang ahli psikologi dan komunikasi, menyatakan bahwa kesadaran diri adalah fondasi untuk pertumbuhan pribadi. Tanpa kemampuan untuk merefleksikan diri secara jujur, seseorang mungkin tidak menyadari aspek yang perlu diubah atau potensi yang belum dikembangkan. Hal ini sering diperburuk oleh komunikasi internal yang negatif, seperti perasaan rendah diri atau keyakinan bahwa perubahan tidak mungkin terjadi.

Faktor eksternal seperti lingkungan sosial juga memainkan peran penting. Ahli komunikasi Albert Bandura, melalui teori pembelajaran sosial, menekankan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh interaksi dengan orang lain. Jika seseorang berada dalam lingkungan yang tidak mendukung atau bahkan menekan perubahan, upaya untuk bertransformasi akan semakin sulit. Misalnya, seorang individu yang mencoba mengubah pola hidup sehat mungkin merasa sulit jika lingkungannya tidak memberikan dukungan atau bahkan meremehkan usahanya.

Kurangnya keterampilan komunikasi juga menjadi hambatan dalam transformasi diri. Deborah Tannen, seorang ahli komunikasi interpersonal, menunjukkan bahwa kesalahpahaman dalam komunikasi dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif dari orang lain. Umpan balik ini sangat penting untuk membantu individu menyadari aspek-aspek yang perlu diperbaiki dalam proses transformasi.

Dengan demikian, kesulitan dalam melakukan transformasi diri sering kali merupakan hasil dari kombinasi faktor internal seperti ketidakpercayaan diri dan kurangnya kesadaran, serta faktor eksternal seperti lingkungan yang tidak mendukung. Memahami hambatan ini melalui pendekatan yang didasarkan pada teori komunikasi dapat membantu individu mengatasi tantangan dan memulai perjalanan transformasi diri yang lebih efektif.

Faktor Internal yang Menyebabkan Kesulitan dalam Transformasi Diri

Faktor internal berasal dari dalam diri seseorang dan sering kali menjadi hambatan utama untuk melakukan perubahan. Salah satu faktor tersebut adalah ketakutan akan kegagalan. Banyak individu merasa ragu untuk mencoba sesuatu yang baru karena takut gagal, ditolak, atau menghadapi risiko yang tidak dapat mereka prediksi. Ketakutan ini sering kali diperkuat oleh pengalaman masa lalu yang negatif atau pola pikir yang terlalu fokus pada kemungkinan buruk daripada peluang keberhasilan.

Selain itu, kurangnya kesadaran diri menjadi penghalang utama. Seseorang yang tidak mampu mengenali kelemahan, kekuatan, atau aspek yang perlu diperbaiki dalam dirinya akan sulit untuk mengambil langkah menuju transformasi. Hal ini sering dikaitkan dengan rendahnya kemampuan refleksi dan evaluasi diri. Mereka mungkin merasa nyaman dengan keadaan saat ini, meskipun sebenarnya ada kebutuhan untuk berubah.

Faktor lainnya adalah pola pikir yang stagnan atau fixed mindset. Menurut Carol Dweck, individu dengan pola pikir ini cenderung percaya bahwa kemampuan atau karakter mereka bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Akibatnya, mereka kurang termotivasi untuk mencoba hal baru atau menghadapi tantangan yang bisa mendorong transformasi diri.

Keterbatasan emosi juga memainkan peran penting. Ketidakmampuan untuk mengelola emosi negatif seperti stres, kecemasan, atau rasa malu dapat menghambat seseorang untuk keluar dari zona nyaman. Perasaan ini sering kali mengakibatkan prokrastinasi atau penghindaran terhadap situasi yang sebenarnya bisa menjadi peluang untuk berkembang.

Faktor Eksternal yang Menyebabkan Kesulitan dalam Transformasi Diri

Faktor eksternal berasal dari lingkungan sekitar yang memengaruhi individu secara langsung maupun tidak langsung. Salah satunya adalah kurangnya dukungan sosial. Jika seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang pesimis, tidak peduli, atau bahkan meremehkan upaya mereka untuk berubah, proses transformasi menjadi jauh lebih sulit. Dukungan moral, motivasi, atau umpan balik positif dari lingkungan sangat diperlukan untuk memperkuat tekad seseorang dalam bertransformasi.

Budaya atau norma sosial juga bisa menjadi penghalang. Dalam beberapa masyarakat, perubahan sering kali dianggap sebagai sesuatu yang tidak lazim atau bahkan ditolak jika dianggap bertentangan dengan tradisi atau kebiasaan yang sudah ada. Misalnya, seseorang yang ingin mengubah pola hidup menjadi lebih mandiri mungkin dianggap “melawan arus” jika lingkungannya terlalu bergantung pada norma kolektif.

Faktor eksternal lain adalah tekanan ekonomi atau keterbatasan sumber daya. Transformasi diri sering kali membutuhkan investasi waktu, tenaga, dan materi. Individu yang menghadapi keterbatasan ini mungkin kesulitan untuk berfokus pada perubahan diri karena harus memenuhi kebutuhan dasar mereka terlebih dahulu.

Teknologi dan media sosial juga dapat berperan, baik sebagai penghambat maupun pendukung. Di satu sisi, teknologi dapat memberikan akses kepada sumber daya pengembangan diri. Namun, di sisi lain, eksposur terhadap standar hidup yang tidak realistis atau kritik dari media sosial dapat melemahkan kepercayaan diri seseorang dan memperlambat proses transformasi.

Faktor internal dan eksternal ini saling terkait dan sering kali memperkuat satu sama lain. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan kesadaran yang mendalam, keberanian untuk menghadapi ketakutan, dan lingkungan yang mendukung perjalanan transformasi diri.

Pendapat para ahli menunjukkan bahwa enggannya seseorang melakukan transformasi diri dan kurangnya kesadaran sebagai makhluk sosial dapat membawa dampak negatif, baik bagi individu maupun masyarakat.

Carl Rogers, seorang tokoh psikologi humanistik, menekankan bahwa stagnasi dalam pengembangan diri dapat menyebabkan seseorang merasa terasing, kehilangan makna hidup, dan mengalami ketidakpuasan yang mendalam. Ketika individu tidak mau berubah, mereka cenderung terjebak dalam pola pikir dan perilaku yang tidak produktif, menghambat pencapaian potensi penuh mereka.

Dalam konteks sosial, Albert Bandura melalui teori pembelajaran sosialnya menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi individu juga memengaruhi lingkungan tersebut. Ketika seseorang tidak memiliki kesadaran sosial, mereka cenderung mengabaikan dampak dari tindakan mereka terhadap orang lain.

Hal ini dapat memperburuk hubungan interpersonal, menciptakan konflik, dan memperlemah rasa solidaritas dalam komunitas. Sebagai contoh, kurangnya empati dan komunikasi yang buruk dapat memicu isolasi sosial, yang pada akhirnya memengaruhi kesehatan mental individu dan kohesi masyarakat.

Ahli komunikasi interpersonal, Deborah Tannen, juga menggarisbawahi bahwa kurangnya kesadaran akan peran sebagai makhluk sosial dapat menyebabkan miskomunikasi dan kegagalan dalam membangun hubungan yang sehat. Ketika seseorang tidak memahami pentingnya saling mendukung dan bekerja sama, mereka cenderung mengadopsi sikap egois yang dapat merusak kerja tim, baik dalam lingkungan keluarga, komunitas, maupun tempat kerja.

Lebih jauh lagi, Daniel Goleman, ahli kecerdasan emosional, menyatakan bahwa kurangnya kesadaran diri dan empati dapat menghambat kemampuan seseorang untuk memahami emosi orang lain, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas hubungan mereka. Hal ini berdampak pada isolasi emosional dan penurunan kualitas kehidupan sosial.

Dari perspektif masyarakat, kurangnya transformasi diri dan kesadaran sosial dapat menghambat kemajuan kolektif. Ketika banyak individu tidak berpartisipasi aktif dalam upaya memecahkan masalah sosial atau enggan mengubah kebiasaan yang merugikan lingkungan, hal ini dapat memperburuk isu global seperti ketidakadilan sosial, kemiskinan, atau krisis lingkungan.

Dengan demikian, transformasi diri dan kesadaran sosial bukan hanya penting untuk kesejahteraan individu, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, inklusif, dan berkelanjutan.

Agar selalu berada di jalur yang benar dalam melakukan transformasi diri dan memiliki kesadaran diri yang tinggi sebagai makhluk sosial, diperlukan pendekatan yang konsisten, reflektif, dan seimbang. Salah satu cara terbaik adalah dengan menetapkan tujuan yang jelas dan bermakna. Ketika individu memiliki visi tentang diri yang ingin dicapai, mereka akan lebih termotivasi untuk melakukan perubahan. Tujuan ini harus realistis, spesifik, dan relevan dengan nilai-nilai pribadi sekaligus berdampak positif bagi orang lain.

Selain itu, praktik refleksi diri secara rutin sangat penting. Meluangkan waktu untuk mengevaluasi tindakan, keputusan, dan perkembangan diri membantu seseorang menyadari apa yang sudah berhasil dilakukan dan apa yang masih perlu diperbaiki. Refleksi ini dapat dilakukan melalui jurnal harian, meditasi, atau diskusi dengan orang terpercaya yang dapat memberikan umpan balik jujur.

Memelihara hubungan dengan lingkungan sosial yang mendukung juga menjadi faktor kunci. Berada di sekitar orang-orang yang memiliki semangat positif, nilai-nilai yang sejalan, dan sikap saling mendukung dapat membantu menjaga motivasi dan memberikan perspektif yang lebih luas tentang peran seseorang dalam masyarakat. Komunitas atau kelompok yang berbagi tujuan yang sama, seperti organisasi sosial atau kelompok diskusi, dapat menjadi tempat untuk belajar dan berkembang bersama.

Mengelola emosi dan membangun kecerdasan emosional juga sangat penting. Dengan memahami dan mengatur emosi diri, seseorang dapat merespons situasi dengan cara yang lebih bijaksana. Kesadaran akan perasaan orang lain dan kemampuan untuk berempati membantu memperkuat hubungan interpersonal dan menciptakan lingkungan yang harmonis.

Terakhir, konsistensi adalah kunci. Transformasi diri dan kesadaran sosial tidak terjadi dalam semalam; ini adalah proses yang membutuhkan dedikasi jangka panjang. Membangun kebiasaan kecil yang positif, seperti membaca buku pengembangan diri, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, atau memberikan kontribusi kecil kepada komunitas, dapat membawa dampak besar jika dilakukan secara berkelanjutan.

Dengan menggabungkan refleksi diri, hubungan sosial yang mendukung, kecerdasan emosional, dan konsistensi, seseorang dapat terus berada di jalur yang benar dalam perjalanan transformasi diri dan mempertahankan kesadaran sebagai makhluk sosial. Kombinasi ini tidak hanya membantu individu mencapai potensi terbaiknya, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya.

Contoh konkret transformasi diri dapat terlihat dalam kehidupan seseorang yang memutuskan untuk memperbaiki kebiasaan buruk dan menggantinya dengan kebiasaan yang lebih positif. Misalnya, seorang karyawan yang dulunya sering terlambat dan kurang disiplin menyadari bahwa perilakunya tidak hanya memengaruhi kinerjanya sendiri tetapi juga timnya.

Ia mulai mengatur waktu lebih baik dengan membuat jadwal harian, memasang pengingat, dan membiasakan diri datang lebih awal ke kantor. Lambat laun, ia menjadi sosok yang lebih bertanggung jawab dan dapat diandalkan, yang akhirnya memberikan dampak positif pada hubungan dengan rekan kerja serta peningkatan produktivitas tim.

Dalam konteks lain, seorang individu yang memiliki gaya hidup tidak sehat, seperti pola makan sembarangan dan kurang berolahraga, mengalami masalah kesehatan yang mengharuskannya berubah. Dengan dorongan dari keluarga dan teman, ia mulai mengganti pola makan menjadi lebih seimbang, berolahraga secara teratur, dan mengelola stres dengan meditasi. Dalam beberapa bulan, tidak hanya kondisi fisiknya membaik, tetapi ia juga merasa lebih percaya diri dan memiliki energi untuk menjalani aktivitas sehari-hari.

Contoh lainnya adalah seorang pelajar yang awalnya memiliki kebiasaan menunda-nunda pekerjaan. Setelah menyadari bahwa kebiasaan ini menghambat pencapaiannya, ia mulai menerapkan teknik manajemen waktu, seperti membuat daftar prioritas dan menetapkan target harian. Ia juga belajar untuk mengatasi distraksi, misalnya dengan mematikan notifikasi ponsel saat belajar. Perubahan ini membuatnya lebih produktif dan mampu mencapai hasil yang lebih baik di bidang akademik.

Dalam semua contoh ini, transformasi diri terjadi melalui proses refleksi, tekad untuk berubah, dan konsistensi dalam menjalani kebiasaan baru. Perubahan tersebut tidak hanya membawa manfaat pribadi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitar mereka. []

Dosen Komunikasi Publik Universitas Ekasakti*)